IN GUTEN HÄNDEN

Einfühlsam und kompetent

Jede Schwangerschaft ist individuell und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Die pränatale Diagnostik ist eine wichtige und sinnvolle Möglichkeit für Schwangere, um mögliche Erkrankungen oder Abweichungen des Fötus frühzeitig zu erkennen. Dabei steht eine kompetente und einfühlsame Beratung für uns an oberster Stelle.

LEISTUNGEN

Die Technik

ist es nicht alleine

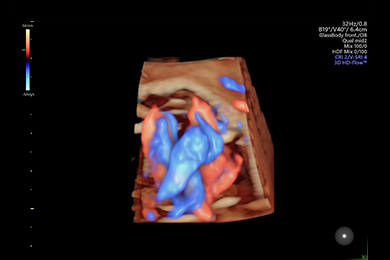

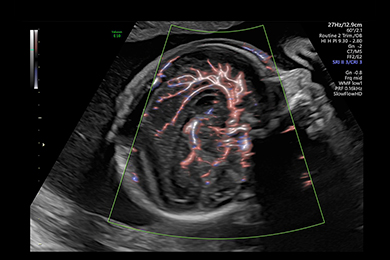

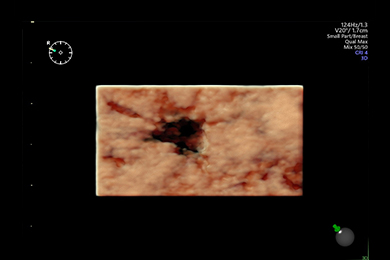

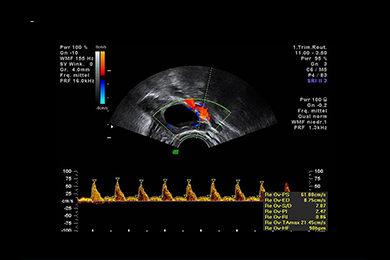

Auch wir setzen modernste Technik zur pränatalen Diagnostik ein. Hochauflösende Ultraschallaufnahmen in 3D und 4D, gepulste Farbdoppleraufnahmen – alles in Echtzeit. Das ist heute Standard. Eine exzellente Ausbildung und sehr viel Erfahrung ermöglichen es dann, das Bildmaterial richtig zu interpretieren.

DAS INSTITUT

Seit 1998

Das Institut für Praenatale Medizin & Ultraschalldiagnostik in Wuppertal ist keine gynäkologische Facharztpraxis im herkömmlichen Sinne, sondern eine spezialisierte Gemeinschaftspraxis zur Durchführung weiterführender Ultraschalluntersuchungen in der Gynäkologie und der vorgeburtlichen Diagnostik (entsprechend der Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM), entsprechend Stufe II.

DAS INSTITUT

Wohlfühlatmosphäre

Eine angenehme und entspannte Atmosphäre bei der Durchführung der Untersuchung ist uns sehr wichtig. Eine freundliche Umgebung sowie unser einfühlsames und kompetentes Team tragen dazu bei, dass Sie sich wohl und sicher fühlen.

Institut für Praenatale

Medizin & Ultraschall Wuppertal

Wall 32-34

42103 Wuppertal

T: 0202 4 59 59 59